2025.11.11 京都府内のイベント・観光・体験

万博で大人気だった鬼たちが再び参上!「酒吞百鬼夜行展」の見どころを紹介(10/21~12/7)

2025年5月3日に関西パビリオン多目的エリアで行われた妖怪仮装行列「大江山酒吞百鬼夜行」は、立ち見が出るほどの大盛況!京都ゾーンでは大江山の鬼伝説をテーマにした展示も行われ、鬼の文化と魅力を国内外に発信しました。

そんな万博会場を沸かせた酒吞百鬼夜行が、地元・大江山に凱旋!「日本の鬼の交流博物館」にて、鬼のお面や当日の写真が展示されるとともに、妖怪のアート作品も楽しめます。

本展の見どころについて、イベントのクリエイティブディレクターであり、国内外で妖怪文化を発信する「百妖箱」代表・河野隼也さんと、「日本の鬼の交流博物館」館長・村上誠さんにお話を伺いました!

(5月のイベントの様子はこちら)

日本の鬼の交流博物館とは

福知山市大江町に位置する、全国でも珍しい「鬼」に特化した博物館。大江山に伝わる3つの鬼伝説の紹介をはじめ、古代から現代までの鬼瓦や日本各地の鬼にまつわる伝統芸能、さらには世界の鬼面等、多種多様な鬼を展示しています。博物館の入口にある大鬼瓦(高さ5メートル、重さ10トン)も必見。

プロフィール

河野隼也(こうの・じゅんや)

妖怪芸術団体 百妖箱 代表/ 妖怪文化研究家/ 妖怪造形家/ 百鬼夜行クリエイター

妖怪をテーマとした作家活動、イベント企画を手掛ける。京都市上京区の大将軍商店街妖怪ストリートにて妖怪仮装行列「一条百鬼夜行」をプロデュースして以来、京都市を本拠に活動。「嵐電妖怪電車」「東映太秦映画村 怪々YOKAI 祭」などを手がけ、2018 年には大江山にある日本の鬼の交流博物館25周年特別展「怪鬼! 大江山妖怪屋敷」をプロデュース。

村上誠

昭和34(1959)年京都府福知山市大江町生まれ。佛教大学社会学部卒後、主に福知山市内の小学校教員として36年間勤務。令和4(2022)年より日本の鬼の交流博物館館長。博物館が運営する世界鬼学会の事務局長も務める。

万博の熱気ふたたび!鬼と妖怪が大江山で再集結

―― 5月の万博会場でのイベント「大江山酒吞童子百鬼夜行」は大盛り上がりでしたね。反響はありましたか?

河野:

ありがたいことに、本当にたくさんの方にお越しいただきました。「ミャクミャクが妖怪たちと一緒にいても全く違和感がない!」とSNSでバズっていたのが印象的でしたね。

それと、あの時の行列に参加してくれた福知山市民の方々が、京都市内で開催している僕たちの妖怪イベントに遊びに来てくれたり、百鬼夜行行列のメンバーとして参加してくれたりと、今でも交流が続いています。

村上:

イベントに参加した子どもたちがね、「百妖箱の皆さんとこんなことしたんだ」っていうのを嬉しそうに話してくれるんですよ。そうやって人と人との繋がりが生まれたことが嬉しいですね。

前館長が、よく「この博物館は鬼が作ってくれた」と言うんです。最初はあまりピンときていませんでしたが、最近は本当にそうなんだろうなと思うようになりました。もちろん博物館の建設をしたのは当時の町の人たちや建設会社ですが、鬼が繋いでくれたご縁なんだろうなと感じています。

河野隼也さん

河野隼也さん

―― 今回の「酒吞百鬼夜行展」はどのような展示なのですか?

河野:

万博でのイベントの様子や、いろいろな妖怪の作品を楽しんでいただける展示になっています。

市民の皆さんが作った鬼のお面を並べたり、イベント当日の熱気を感じていただけるよう写真を展示したり。当日の記録映像もありますので、あの盛り上がりをもう一度体感していただけると思います。

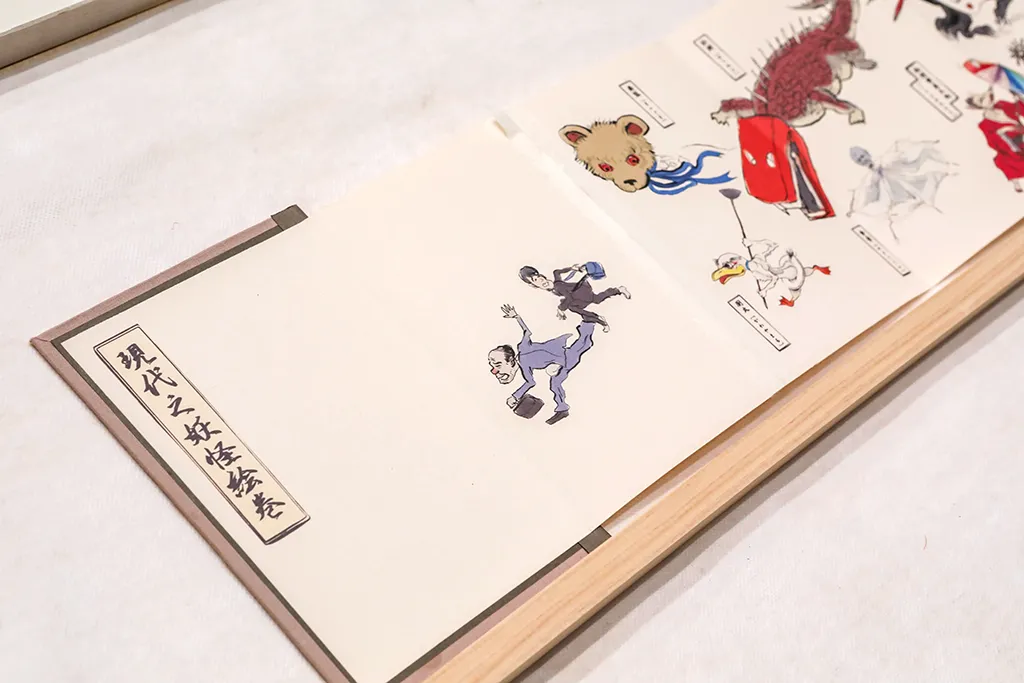

また、妖怪作品も展示します。百妖箱のメンバーである"さきゅう"さんの「現代妖怪絵巻」は、日常の"あるある"を妖怪のせいにしようという作品で、発想がとても面白いんですよ。

他にも、妖怪の顔のドアップの作品を壁にずらりと並べていますので、その迫力をぜひ楽しんでください。

関西パビリオン多目的エリアで行われた妖怪仮装行列

関西パビリオン多目的エリアで行われた妖怪仮装行列

「大江山酒吞百鬼夜行」の記録写真

現代妖怪絵巻

現代妖怪絵巻

妖怪の顔のドアップが迫力満点の作品

妖怪の顔のドアップが迫力満点の作品

福知山市民の皆さんが作ったお面は力作ぞろいでとってもユニーク!

福知山市民の皆さんが作ったお面は力作ぞろいでとってもユニーク!

―― 展示の見どころを教えてください。

河野:

鬼をテーマに、さまざまな時代のいろいろな人が作ったものが集まっているのが見どころです。日本の鬼の交流博物館が所蔵している鬼瓦など、昔のものもありながら、現代の作家さんが作った新しい作品もあり、さらに市民の皆さんが作ったお面も並びます。

村上:

ぜひ、作家さんごとの酒呑童子を見ていただきたいですね。

河野:

大江山の酒呑童子は非常に古い伝説ですが、それが今、新しいものがどんどん生まれていく源泉になっています。創作との相性の良さというのは、鬼や妖怪の強みだと思います。

今回の万博のために作った、大きな酒吞童子の被り物にも注目してみてください。

怖い!でもどこか愛らしさもある、酒吞童子の被り物

怖い!でもどこか愛らしさもある、酒吞童子の被り物

―― 酒呑童子の被り物は大迫力ですね。どのような点にこだわって制作されたのですか?

河野:

作品を作るときはいつも昔のデザインに寄せるのですが、今回は過去に描かれてきた酒呑童子の要素は取り入れつつも、今までにないデザインを試みました。

酒呑童子はふだん人の姿をしていますが、お酒を飲んで油断すると鬼の本性が現れます。それを表現するために、歌川国芳は浮世絵「大江山酒吞童子」で、顔の左半分を鬼、右半分を人間で描いています。その表現が面白いと思ったので、この被り物では上下で色を変えることにしました。上半分は鬼、下半分は人間ですね。

目は少し大きめにして、キャラクター的なデザインに仕上げています。退治される悪い鬼というよりは、変身ヒーローのような雰囲気もある、地元に愛されるキャラクターになってほしいという想いを込めています。

―― 展示のほかにイベントなどは開催されるのでしょうか。

河野:

10月26日に「大江山酒吞童子祭り」がありました。

村上:

昭和57年に町おこしとして始まったお祭りで、今年で44回目を迎えます。昨年は2800人の方にお越しいただきました。

今年は、前夜祭として「大江山酒吞百鬼夜行」も行いました。

河野:

この「大江山酒吞百鬼夜行」という行列の名称は、今回の万博のために新たに作ったものなのですが、それを地元の皆さんが引き継いで、今後も鬼行列をやっていこうと計画されています。そしてこの前夜祭が、地元主導の第一回目の行列だと聞いています。

村上:

河野さんに刺激を受けた地元の若者たちが「大江山百鬼組」という団体を作って、企画しているんですよ。

河野:

あとは、11月15日にも博物館内での特別企画を考えています。詳細はホームページでお知らせしていますので、そちらもお越しいただけたら嬉しいです。(詳細はこちら)

鬼を楽しむ日本文化

関西パビリオン京都ゾーンで展示した酒呑童子の鬼面(当時の展示風景はこちら)

関西パビリオン京都ゾーンで展示した酒呑童子の鬼面(当時の展示風景はこちら)

―― 常設展にもたくさんの鬼が並んでいますが、特に注目してほしい鬼の展示はありますか?

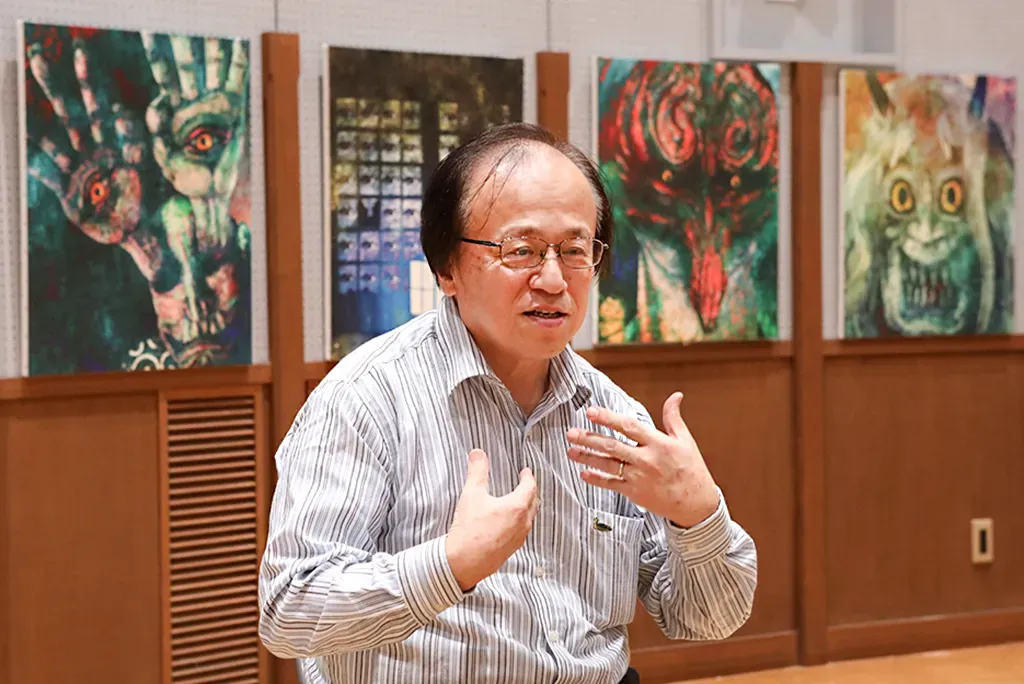

「日本の鬼の交流博物館」館長・村上誠さん

「日本の鬼の交流博物館」館長・村上誠さん

村上:

それは「麻呂子親王と三人の鬼」伝説を描いた掛軸ですね。麻呂子親王というのは聖徳太子の義母弟で、彼が3人の鬼を退治したお話です。伝説の舞台は飛鳥時代ですが、描かれたのは室町時代です。

この掛軸はお寺に掛けられていたのですが、お寺は今でいうホテルのような存在で、訪れた人は映画を見るように掛軸を楽しんでいました。ということは、室町時代にはもう、鬼は怖いものではなくなっている。今の私たちと似た感覚の楽しみ方がされているんです。

歴史というものは、その時代の価値観で見ないとわからないとよく言われます。でも、鬼の伝説は様々な伝承が合わさってできているものなので、当時の価値観で見るとともに、現代に置き換えて見ることが楽しいと私は思っています。

麻呂子親王の鬼退治を描いた「紙本著色清園寺縁起」(複製)を展示

麻呂子親王の鬼退治を描いた「紙本著色清園寺縁起」(複製)を展示

村上:

それと、鬼瓦の歴史をたどるのも面白いですよ。鬼といえば角が生えていますが、平安時代より前の鬼瓦には角がありません。さらにもっと昔は、鬼ではなく蓮の花のような瓦が作られています。

展示している鬼瓦のほとんどは、鬼瓦をつくる職人・鬼師の方々の手によって再現されたものです。写真ではなく実物を見られるのが、この博物館の良さですね。

古代から現代の鬼瓦がずらりと並ぶ

古代から現代の鬼瓦がずらりと並ぶ

世界の鬼が見られるコーナーも!

世界の鬼が見られるコーナーも!

―― 鬼と言っても、さまざまな種類があるんですね。

村上:

そう、700年も前から、鬼の姿は多様なんです。だから"百鬼"夜行と言われている。百というのは"たくさん"を意味していますから、様々な姿の鬼たちということです。

河野:

本来、鬼は姿がないものとされていますが、時代によっていろいろな表現で描かれています。日本人は昔からそうしたクリエイティブな精神があるのだなというのを再認識できますし、自由に作っていいんだよと、鬼が言ってくれているような感じもしますね。

お面を被って鬼になるというのも、神楽であったり能であったり、大昔から日本人がやってきていることなんですよね。だから僕たちがやっている大江山百鬼夜行行列も全然新しいものではなくて、ご先祖様がずっとやってきたことを、今風に変えてやっているだけというか。

村上:

本当にそうですよね。どの時代も、鬼はダークヒーローのような存在なんじゃないかなと思っています。今は世界的に分断が進んで、社会不安が広がっていますよね。そんな時こそ鬼の力を借りることで、自分にもできるんだという勇気をもらえるんじゃないかな。

河野:

そう考えると、西洋のドラゴンに似ている気がしますね。ドラゴンも、退治される側のときもあれば、強大なパワーを持っている正義の味方のような表現にもなりますから。鬼も同じように、善悪の境界にいるのかもしれません。

―― 展示を見たあとに立ち寄ってほしい、大江山のおすすめスポットはありますか?

河野:

博物館の近くに「新童子橋」という、二瀬川渓流に架かる吊り橋があるんですが、そこには奇妙な形の岩がたくさんあって、本当に鬼が出てきそうな雰囲気の場所なのでおすすめです。

村上:

吊り橋のあたりには「鬼の足跡」もあります。50センチぐらいあるかな。二瀬川を鬼がどーんと飛び越えた時に跡がついたと伝わっています。

でもこれ、絶対作られたものやないですか。ですが、そういうものが300年以上前に観光のために作られたと考えると、面白いですよね。

―― 最後に、この展示を通じて伝えたいことをお聞かせください。

河野:

今回の展示を通じて、「私もこんなお面を作りたい」と思ってもらえたら一番嬉しいです。そして、次のイベントではぜひ自分で作ったお面で参加していただきたいですね。

お面作りのワークショップを開催したとき、皆さん黙々と、どんなに小さなお子さんもすごく集中して作ってくれて。その結果、非常に面白いものができているので、このお面作りはこれからも続けてもらえたら、すごく面白い文化になるんじゃないかなと思います。

村上:

ここに来たらね、鬼の恐ろしさにギャン泣きする子もいますよ。でもその気持ちは、大事なんだろうなと思っています。そういう「怖さとの共生」を感じ取ってくれたら嬉しいです。

そしてその子たちが大人になった時、河野さんを目指してくれて、私たちの暮らしや楽しみが豊かになっていく。そんな風になってくれたらいいですね。

日本の鬼の交流博物館秋季特別展「大江山酒呑百鬼夜行」展

- 開催場所

- 日本の鬼の交流博物館

- 開催期間

- 2025年10月21日(火)~12月7日(日)

- 開館時間

- 午前9時~午後5時(入館は午後4時30分まで)

- 休館日

- 毎週月曜日(祝日の場合は翌日)、祝日の翌日

- 入館料

- 大人 330円、高校生 220円、小中学生 160円

- 公式サイト

- https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/onihaku/